毎年、MRAに関する問題が高頻度で出題されます。本記事では前記事には紹介できなかった特殊問題に関して、問題をまじえてまとめて解説していきたいと思います。(問題はJMRTS 認定試験過去問より引用)

第16回 問題3

他院の 1.5T MRAで小さな動脈瘤が疑われ,存在確認と大きさの変化の観察を兼ねるという依頼で検査が行なわれようとしている. どのような検査を行なうべきか担当の若手技師に聞かれました. 回答として望まれるのはどれか.

1. 「MIP や VR を多めにつくれば,元画像はいらない」

2. 「3T の装置で行い, 高空間分解能のMRA を行なうとよい」

3. 「1.5T で検査したので,大きさを見るため今回も1.5Tで撮ったほうがよい」

4. 「いつも通りで大抵わかるので, 一応画像を確認して写っていればそれでよい」

5. 「いつもの TOF に加え,PC-MRA のVENCを15cm/s に設 定したものを追加しておくとよい」

解説

- 間違い →元画像は必要である

- 正しい

- 間違い →他施設の磁場強度に合わせる必要はない

- 間違い →大きさの確認も兼ねるため、写っているだけの画像は適当ではない

- 間違い →PC-MRAは動脈瘤の描出には適さない.VENC 15cm/s だと静脈相になる

第16回 問題4

動脈瘤のコイル塞栓術後で瘤の頸部に血流の残余があることが前回の当院で行われた 1.5T MRA でわかり, 経過観察のために MRI 検査が行なわれるところである.開存内腔が大きくなったら再手術を検討するという. どのような検査を行なうべきか担当の若手技師に聞かれました.回答として望まれるのはどれか.

- 「今回は MRA のみでよい」

- 「3T の装置で MRA を行なうとよい」

- 「MIP や VR を多めにつくれば,元画像はいらない」

- 「大きさを見るため今回も同じ装置で撮ったほうがよい」

- 「いつもの TOF に加え,PC-MRA の VENC を 15cm/s に設定したものを追加しておくとよい」

解説

- 間違い →他のシーケンスも必要である

- 間違い →1.5T で行う方がよい

- 間違い →元画像は必要である

- 正しい

- 間違い →PC-MRAは動脈瘤の描出には適さない. VENC 15cm/s だと静脈相になる

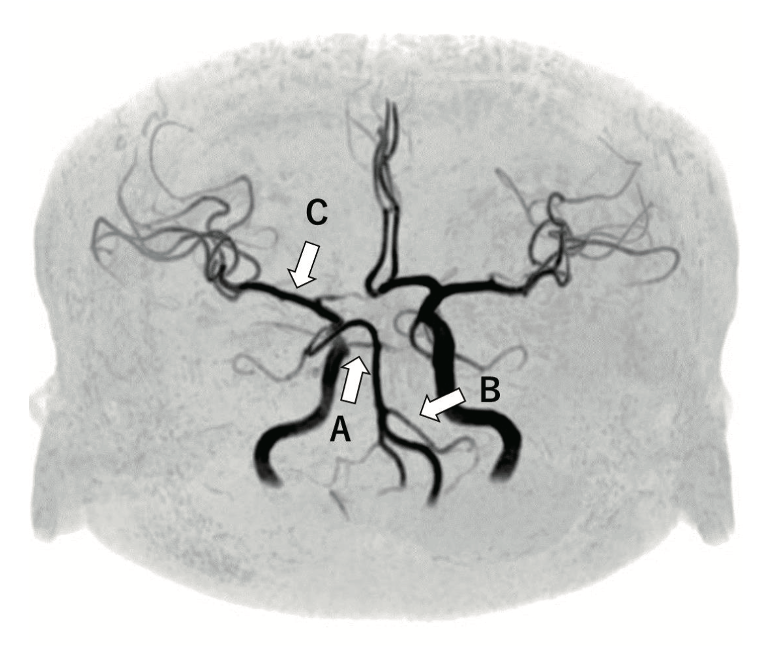

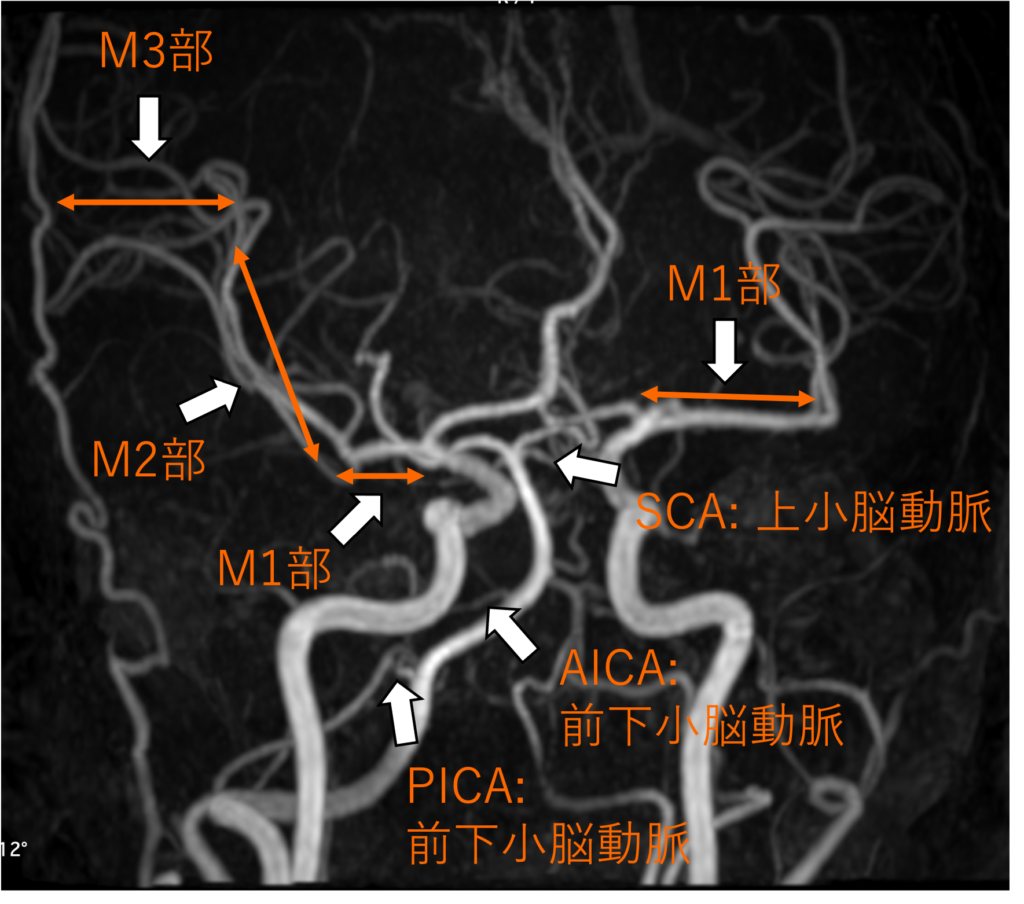

第14回 問題49

- Aは後大脳動脈である.

- Bは前下小脳動脈である.

- Cは中大脳動脈M2部である.

- TRを短くすると抹消血管の描出能は向上する.

- スラブへの流入側より流出側のFAを大きくすると抹消血管の描出能は向上する.

解説

後大脳動脈→ 上小脳動脈- 正しい

M2部 → M1部短く→ 長く- 正しい

第15回 問題27

TOF法にて内径 10mm, 最大流速 80cm/secの血管を断層厚 5mm, Flip Angle 50°にて撮像する際, 信号強度が最大になるTRとTEの組み合わせはどれか. 対象血管のレイノルズ数は2000である。

- TR 6.25msec, TE 3.5msec

- TR 6.25msec, TE 5.25msec

- TR 12.5msec, TE 3.5msec

- TR 12.5msec, TE 7.0msec

- TR 25.0msec, TE 12.5msec

流れの性質

レイノルズ数: Re

Re<2,100 層流, Re>2,100 乱流

最大流速 v[cm/sec] = (スライス厚d[cm]) / (TR[sec])

80 [cm/sec] = (0.5[cm]) / (TR[sec])

∴TR = 6.25[msec]

また、位相分散を防ぐためにTEは最短がいい ∴TE = 3.5[msec]

解説

- 正しい

- 間違い

- 間違い

- 間違い

- 間違い

コメント